Как горный ученый из Сибири дал старт развитию поселка Артем в Шахтах

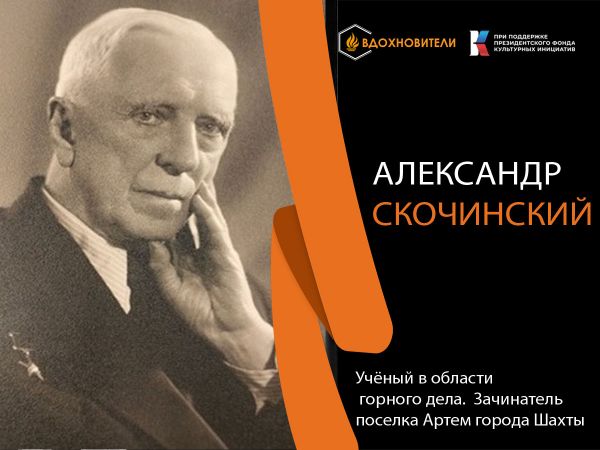

В рамка проекта «Вдохновители», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, рассказываем о русском советском учёном в области горного дела, профессоре, педагоге, академике АН СССР Александре Александровиче Скочинском (1874-1960 гг.).

Из глубины сибирских руд

Растущая потребность в паровых машинах на рубеже XIX-XX вв. заставляла использовать более ёмкие энергоносители, нежели древесина. Необходимо было наращивать темпы добычи угля и, особенно, антрацита, что влекло за собой развитие горной техники и технологий, появилась целая плеяда талантливейших представителей русской технической интеллигенции.

Один из них – Александр Скочинский продемонстрировал свои таланты ученого и горного инженера в нашем городе.

Александр Александрович родился 13 июля (по другим данным 10 октября) 1874 г. в якутском селе Олекма Якутской губернии в семье ссыльных. Туда был сослан его отец за участие в вооруженном Польском восстании 1863-1864 годов. В семье родилось шестеро детей и Александр был старшим.

В 1886 году Скочинские переехали в Красноярск, где поступил во II класс Красноярской мужской классической гимназии, а в мае 1893 окончил её. Учился на физико-математическом факультете Петербургского университета (1893 — 1895), в Петербургском горном институте (1895 — 1900).

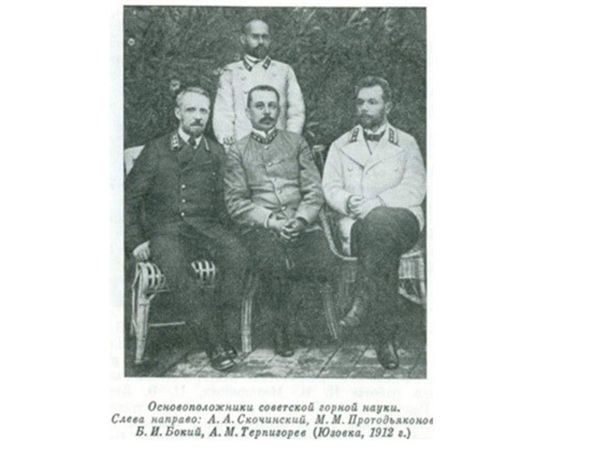

По окончании, с отличием, Горного института (1900) как одаренный инженер, был оставлен при институте для подготовки к профессорской деятельности. В этот же год отправляется изучать состояние рудников Донбасса. В 1903 году публикует в Горном журнале «Краткий очерк состояния горной и технической части каменноугольных рудников Донецкого бассейна».

1902-1904 годы Скочинский, будучи ассистентом на кафедре Горного института, проводит в заграничных командировках, где изучает зарубежный опыт достижений технической и технологической оснащенности горных работ.

С 1902 года Скочинский уже является ученым секретарем и членом комиссии по борьбе со взрывами газов и угольной пыли в рудниках России.

В 1905 году защищает диссертацию на тему «Рудничный воздух и основной закон движения его по рудничным выработкам» и утверждается в звании адЪюнкт – профессора по кафедре горного искусства.

В этом же году Скочинский проявляет себя не только ученым, но и талантливым горным инженером. Судьба сводит его с амбициозным и удачливым предпринимателем Николаем Елпидифоровичем Парамоновым, волею случая и отцовского попечения, вовлеченного в горную промышленность. Их плодотворное сотрудничество продлилось почти на десятилетие.

Власовский рудник

В 1906 году Скочинский разрабатывает проект строительства новой шахты, практически нового рудника, на власовском горном отводе бывшего рудника И.С. Панченко (ныне пос. Артем, города Шахты), приобретенного, по смерти хозяина, Елпидифором Парамоновым для сына, дабы отвлечь его от «революционной» деятельности.

Строительство началось в 1907 и было завершено в 1911 году. Шахту назвали «Елпидифор». Александр Скочинский сумел вложить в проект весь свой инженерный и научный талант.

Выработки проветривались по усовершенствованной Скочинским системе. Забои шахты, по рекомендации профессора, были оборудованы цепными врубовыми машинами американской фирмы “Sullivan”. Проходка подземных выработок велась с использованием новых взрывчатых веществ (донар, шеддит, динамит), по методикам, выработанным специальной комиссией по безопасному использованию взрывчатых веществ. Постоянным участником этой комиссии был и сам профессор Скочинский. В это же время, по его инициативе на угольных шахтах России была введена спасательная служба.

С увеличением добычи, увеличилась и доходность рудника, что позволило Н. Парамонову выделить необходимые средства для благоустройства рудника и прилегающей территории. Были выстроены капитальные казармы для рабочих и коттеджные дома для инженерного персонала. Рядом с рудником был разбит обширный парк, где Парамонов построил «гостевой» дом, в котором и проживал А.Скочинский, контролируя ход строительства рудника. Общественные здания, построенные Н. Парамоновым и, сохранившиеся до наших дней, до сих пор радуют глаз своим архитектурным изяществом. На собственные средства П. Парамонова в 1914 году была построена железнодорожная ветка, соединившая рудник Елпидифор со станцией Каменоломни. И глубоко символично, что улица имени А.А.Скочинского сегодня соседствует с сохранившимся участком этой «парамоновской» железной дороги.

В последующие годы, профессор Скочинский продолжил сотрудничество с Парамоновым в строительстве и оборудовании новых рудников на Несветае.

На благо страны

С 1917 года, будучи отрезанным на Дону фронтом гражданской войны, Скочинский три года преподавал в Донском политехническом институте в Новочеркасске. Вернувшись в Петроград, неоднократно посещал Ростов, являясь уполномоченным Горного совета ВСНХ РСФСР при Промбюро Юго-Востока.

С 1920 года, вплотную занявшись наукой, Скочинский достиг н этом поприще выдающихся успехов.

За большие заслуги в области развития горной промышленности и подготовке научно-технических кадров А. А. Скочинский был награжден пятью орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, четырьмя медалями Советского Союза. Дважды был лауреатом Сталинской премии. В 1954 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Не смотря на занятость большой наукой, академик Скочинский не оставлял своим вниманием Донбасс и, в частности, устроенные по его проектам рудники Несветая.

Думается, академик А.А.Скочинский может, с полным правом, считаться зачинателем поселка Артем, города Шахты.

Нет времени читать - слушайте подкаст

Автор: Владимир Иванченко