Собор, который рушился дважды: как строили главный храм донского казачества в Новочеркассе

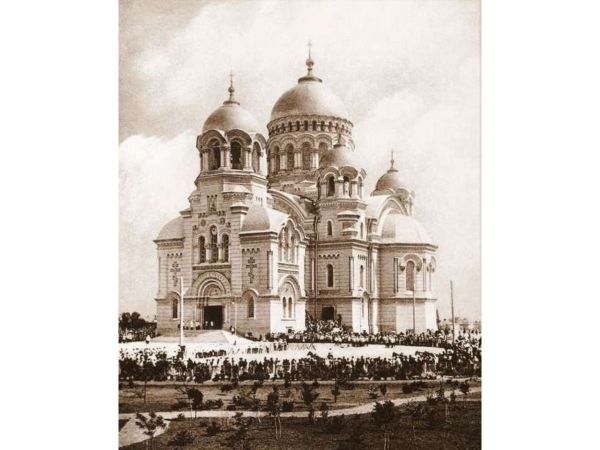

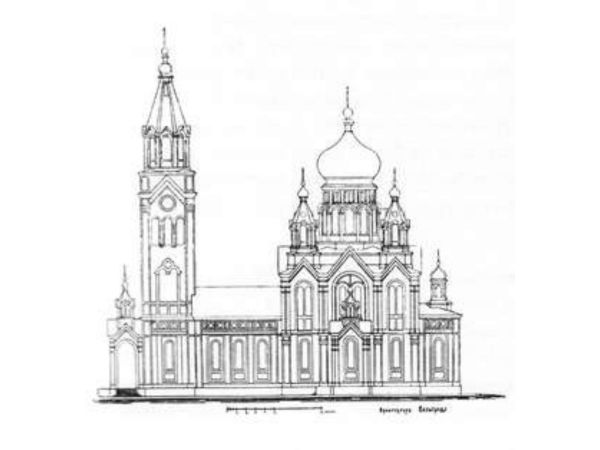

Патриарший Вознесенский Войсковой Всеказачий собор в 2025 году отмечает 120-летие со дня освящения. Главный храм донских казаков — Войсковой собор в честь Вознесения Господня в Новочеркасске — был освящён 6 мая 1905 года. Это знаменательное событие произошло ровно через сто лет после закладки временного соборного храма в 1805 году. Строительство каменного Вознесенского кафедрального собора имеет длинную и запутанную историю.

Первый долгострой

Каменный храм начали возводить неподалёку от деревянного в 1811 году, но освятили его не в честь Вознесения Господня, а во имя святого благоверного князя Александра Невского. Это произошло из-за ошибки, допущенной в Петербурге: в столице в первую очередь решили строить Александровскую церковь, а не собор. Местное начальство не стало перечить столичному решению и решило проявить уважение к императору Александру I.

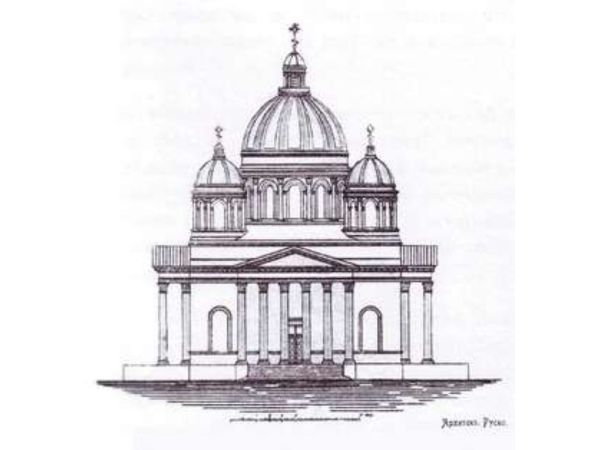

По проекту храм напоминал Исаакиевский собор в Петербурге. Однако строительство затормозилось из-за Отечественной войны 1812 года: то не хватало материалов, то рабочих рук.

В 1820 году работы по возведению собора возобновились, но в проект были внесены изменения. Чтобы увеличить прочность здания, решили заменить мягкий приморский камень на твёрдый «грушевский», который по контракту поставлял купец Фомин. По одной из версий, этот камень добывали в окрестностях города Шахты, в балке «Каменный сундук» (район современного посёлка ГРЭС им. Артёма). Тогда же там появилась плотина. Камень доставляли по реке Грушевке: в нужный момент открывали водоспуск в плотине, уровень воды поднимался, и баржи с грузом могли проходить.

Здание собора возвели на высоту в 7 саженей (около 15 метров), после чего строительство снова остановилось — на 22 года. Когда на одной из стен появилась трещина, приглашённые архитекторы дали разные рекомендации: одни настаивали на разборке части здания и устранении дефекта, другие считали, что можно обойтись без этого. Войсковая канцелярия не захотела терять 900 тысяч рублей, уже вложенных в строительство. Кроме того, поступило Высочайшее повеление императора ускорить завершение работ.

Оставалось возвести своды куполов собора, но произошло несчастье. Вечером 29 августа 1846 года жители Новочеркасска услышали страшный грохот — обрушилось здание собора. К счастью, никто не пострадал.

Причинами обрушения были названы: возможная осадка фундамента, неверно рассчитанная нагрузка и использование «грушевского» камня, который оказался недостаточно прочным.

Собор №2

Руины разобрали на годные и негодные для дальнейшего строительства материалы. Приступили к возведению собора по новому проекту. Согласно ему собор включал в себя элементы готики. Но 11 июля 1863 года строение снова обрушилось. Внутрь собора рухнул главный купол. Обошлось без жертв.

При торжественной закладке фундамента строения присутствовал будущий император Александр II. Поэтому во время очередного обрушения казаки оказались в затруднительном положении. С одной стороны, было делом чести закончить то, что закладывал сам император. С другой, было не совсем понятно, насколько прочным является возведённое строение. Спустя долгих 15 лет к наказному атаману обратился почётный гражданин Новочеркасска и горнопромышленник Семён Кошкин. Он предложил достроить собор за свой счёт. Кошкин собирался взамен обрушившегося сделать лёгкий деревянный купол. Атаману идея не понравилась. На его взгляд здание, в которое вложено 3,5 млн. рублей, выглядело бы с таким куполом нелепо. В 1882 году второй вариант собора всё же разобрали.

В августе 1891 года убрали старый фундамент и углубили котлован под новый. Копали вручную, а вынутую землю ссыпали в многочисленные овраги, пересекающие городские улицы. Подземная часть собора проектировалась по принципу «плавающего фундамента». Вес собора планировался равным весу грунта, вынутого из котлована под фундамент. Т.е. вес собора должен был уравновесить вес выбранного грунта. Эти условия потребовали закладки фундаментной плиты на глубине около 15 м.

17 октября 1893 г. состоялась торжественная закладка нового варианта собора в честь Вознесения Господня, как и планировалось с самого начала.

Памятуя о причинах обрушения предыдущих вариантов собора, на стройплощадке устроили механическую лабораторию по испытанию строительных материалов. Несмотря на это, обрушение могло произойти и с этим собором. В 1896 году обнаружили 600 тыс. штук кирпича, которые по проекту уже должны были быть заложены в основание фундамента. Проверка выявила несоответствие построенного плану. Пришлось срочно делать перерасчёты. Фундамент укрепили, а надземную часть облегчили на 1/10 веса. Для уменьшения нагрузки кирпичные своды заменили железобетонными по системе. Руководил железобетонными работами Василий Торлецкий. В строительстве собора также принимали участие его браться Сергей и Николай.

Василий также изобрёл, а позже запатентовал пустотелый кирпич. Его использовали, когда складывали купол.

Когда стены и купол собора были завершены, занялись колоколами и крышей. Большинство колоколов были новыми, но самый большой и мелодичный отлили ещё в 1744 году. Его привезли из Черкасска, где он висел на колокольне другого Вознесенского собора. Венчал новый собор уникальный крест. В него вставили 80 монолитов из горного хрусталя, обработанных под алмазную грань. При попадании солнечных лучей создавался мощный световой эффект, который усиливался за счёт позолоченных куполов. Игра солнечного света в золоте и хрустале создавала как бы светящийся шар, иллюзию второго солнца. Поэтому со времени (3 сентября 1900 г.) торжественной установки железных позолоченных восьмиконечных крестов на 5 куполах и алтарном полукуполе, а также креста на главном куполе собора Войсковой храм называют «вторым солнцем Дона».

В 1902 году фирма «Альтшвагер» установила на фасаде собора часы диаметром около 2-х метров с механизмом внутри строения. Тогда же члены Общества русских художников начали оформлять внутреннее убранство собора. Примечательно, что на втором этаже колокольни была устроена зала для светских бесед На хорах вывесили картины исторической живописи, которые отразили основные вехи становления и развития Донского казачества.

Долгий путь возведения главной святыни донских казаков был завершён. По этому же проекту было построено ещё два храма, но ни один из них не сохранился. Вознесенский Войсковой Всеказачий собор остался единственным и неповторимым.

Автор Александра Зайцева