Сколько лет Шахтам: как город рос и развивался

Предыдущая публикация была закончена датой 1864г., ознаменованной окончанием строительства Грушевской железной дороги, а также снятием ограничений, связанных с проживанием и угледобычей на Грушевском руднике неказачьих сословий. И.Ф.Фелкнер в своей книге «Каменный уголь и железо России» (1874г.) пишет: «После 1864 года поселение Грушевки превращено в Посад, где раздают участки в собственность на определенных, весьма нетягостных условиях, и что в настоящее время оно имеет вид промышленного городка».

К этому же периоду времени относятся и описания К.П.Победоносцева: «По мере расширения разработки и сбыта угля начали воздвигаться более прочные жилища и даже здания довольно красивые. Теперь каменные и деревянные строения тянутся на несколько верст прямой линией. В середине линии находится довольно обширная площадь, застроенная со всех сторон лавками и красивыми домиками. Здесь есть и церковь во имя святых апостолов Петра и Павла». Таким образом, мы видим, что город уже «дозрел» до официального признания этого статуса.

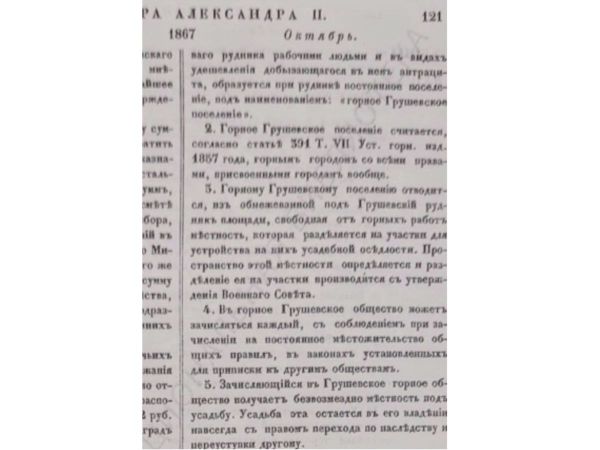

3 октября 1867 года император Александр II подписал Указ о горном городе Грушевское горное поселение «со всеми правами, присущими городам вообще». В нем пока отсутствовало гражданское управление, до 1883 года им руководил полицмейстер.

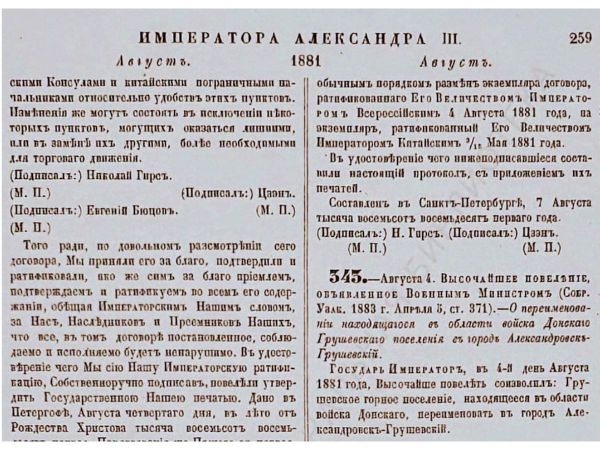

4 августа 1881 года император Александр III высочайше повелел «Грушевское горное поселение, находящееся в Области войска Донского, переименовать в город Александровск-Грушевский» (343).

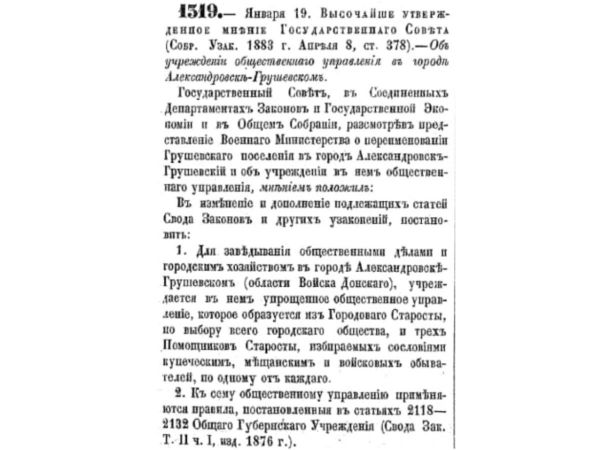

19 января 1883 года Высочайшим мнением Государственного Совета было учреждено общественное управление в городе Александровск-Грушевский.

19 января 1883 года Высочайшим мнением Государственного Совета было учреждено общественное управление в городе Александровск-Грушевский.

Заметим, что в указах Поповка не значится, она так и остается сельскохозяйственным хутором вне города.

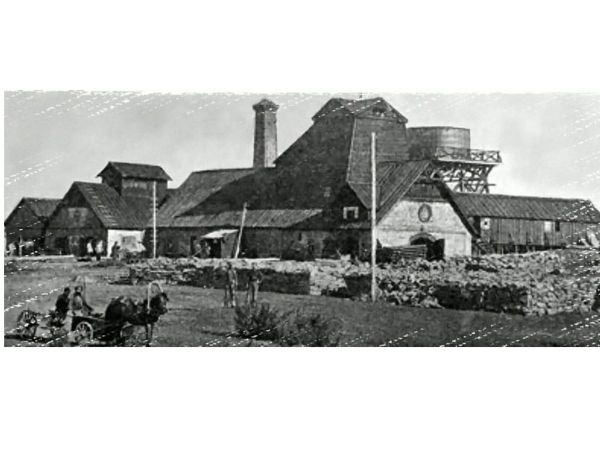

После устранения ограничений, связанных с добычей и транспортировкой угля, город стал стремительно развиваться. Со второй половины 19 века до 1917 года были построены крупные рудники (шахты) «Елпидифор», «Петропавловский (Бурусовский)», Кошкина (новый), Шушпанова, Азовской угольной компании (принадлежала англичанам, зарегистрирована в Лондоне), ТАГРО, РОПИТ, Слатина и другие. К ним были подведены железные дороги, построены погрузочные станции. Добыча антрацита в нашем городе во второй половине 19 века достигала до 70% от всей добычи юга России.

Наиболее известными шахтовладельцами того времени были казаки Парамоновы, Кошкины, Фомины, ростовские купцы Шушпанов, Панченко, Чурилин.

Рудник Панченко, затем Парамонова (вблизи Власовки)

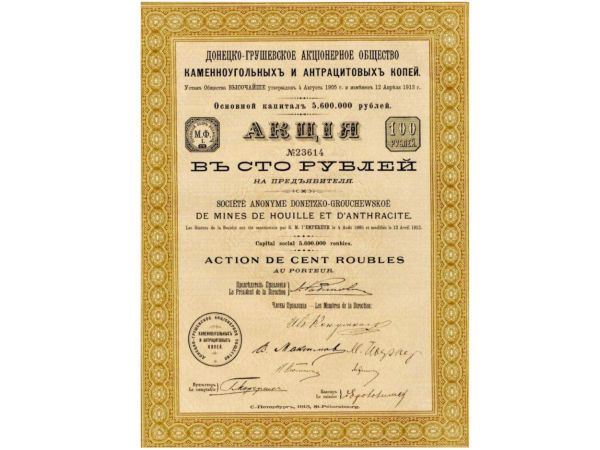

Крупнейшим акционерным обществом по добыче угля являлось Донецко-Грушевское акционерное общество каменноугольных и антрацитовых полей, главой которого был московский купец Стахеев.

Значительный вклад в развитие угольной промышленности города внесли горные инженеры и штейгеры Вагнер, Горлов, Скочинский, Степанов, Лутугин, Колодуб, Самойлов.

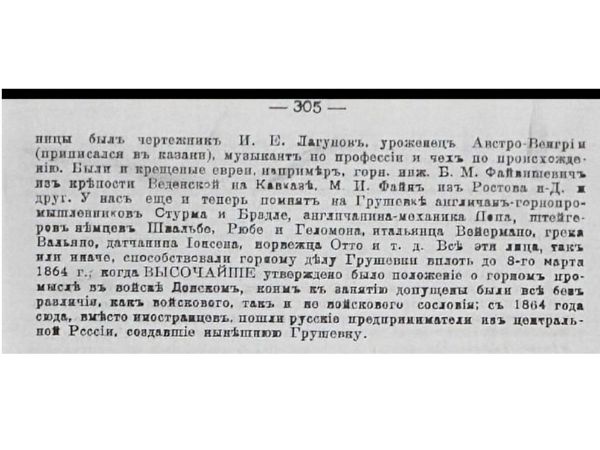

Уникальное антрацитовое месторождение привлекало иностранцев, проявивших себя как в качестве шахтовдадельцев, так и горных специалистов: англичан Струм и Брадле, чеха Лагунова, крещеного еврея Файвишевича, штейгеров-немцев Швальбе, Рюбе и Геломона, итальянца Вейермано, грека Вальяно, датчанина Ионсена, норвежца Отто и других.

В городе имелись «железоделательный» завод Попа (механический), подковный и фенольный заводы Парамонова, ряд кирпичных и известковый заводы. Действовали храмы, крупнейшие из которых Петра и Павла (1861), Покровский (1902), церковь Александра Невского (1888), а также небольшие церкви на ряде крупных рудников.

Петро-Павловский собор Александровска-Грушевского, фото 1913г.

Во второй половине 19 века в нашем городе имелось 3 церковно-приходских школы с трехлетним обучением и ряд начальных школ при рудниках с 1-2-3-летним обучением. В начале 20-ого века были открыты мещанские и ремесленная школы, Епархиальная мужская церковно-учительская школа (1907г.), Александровск-Грушевская гимназия.

Епархиальная мужская церковно-учительская школа, 1907г.

Епархиальная мужская церковно-учительская школа, 1907г.

Александровск-Грушевская гимназия, 1914г.

Александровск-Грушевская гимназия, 1914г.

Садоводами Давидом Лядским и Назарием Черячукиным был заложен городской парк. При руднике Николая Парамонова «Елпидифор» был построен первый на юге России театр с вращающейся сценой.

В Александровск-Грушевском свои знаменитые полотна «Шахтерка», «Шахтер-тягальщик», «Углекопы» и другие создал известный русский живописец Н.А.Касаткин.

Н.Касаткин. «Сбор угля бедными на выработанной шахте». 1894

Н.Касаткин. «Сбор угля бедными на выработанной шахте». 1894

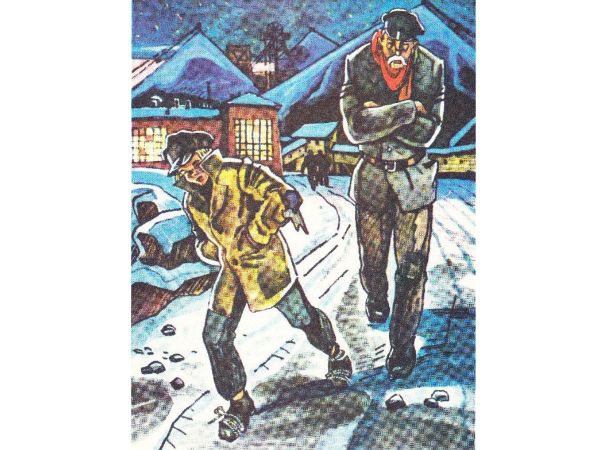

Здесь о тяжелом труде шахтеров в своих произведениях писал А.С.Серафимович. Наиболее известны его рассказы «Маленький шахтер», «Под землей».

Иллюстрация к рассказу А.Серафимовича «Маленький шахтер»

Иллюстрация к рассказу А.Серафимовича «Маленький шахтер»

В городе имелась типография, издавались газеты, была открыта читальня (1897г.) Его неоднократно посещали члены царской семьи. Также из знаменитостей следует упомянуть Д.И.Менделеева, побывавшего на рудниках Кошкина и Чурилина.

Так здание читальни выглядит сейчас

Какие из перечисленных фактов, событий, дат и имен имеют хоть какое-то отношение к Поповке? Напомним, что Поповка никогда территориально и административно не входила в состав Александровск-Грушевского, вошла в город Шахты (очередное переименование 1920 года) лишь в 1930 году.

Город стремительно рос, поглощая окружающие поселки и хутора (и даже два аула!). На стыке 19 и 20 веков численность его жителей приблизилась к двадцати пяти тысячам. Для интенсивного строительства было необходимо большое количество стройматериалов, поэтому как в самом городе, так и окрестностях, возникло большое количество карьеров по добыче песка, глины, камня. Появились такие разработки и в Поповке. К сожалению, в рассматриваемый промежуток времени других изменений в этом хуторе не случилось.

Не следует забывать, что бурному развитию наш город обязан прежде всего тяжелейшему шахтерскому труду, сопровождавшемуся высоким травматизмом и низкой продолжительностью жизни, рабочей смене по 12-14 часов, привлечению к работе под землей женщин и детей.

Интересным фактом является то, что согласно переписям начала 20 века казацкое население Поповки составляло около половины, в то время как в Александровск-Грушевском доля казаков едва превышала один процент, то есть подавляющая масса шахтеров являлась «иногородними». В дальнейшем это привело к тому, что город Александровск-Грушевский и станица Кривянская, куда входил и хутор Поповка, оказались по разные стороны баррикад в ходе гражданской войны 1917-1920 годов.

Примечательно также, что горожане условно делили Александровск-Грушевский на две части: Александровка (центральная и привокзальная части) и Грушевка (рудник Кошкина). Такие названия, как Собачановка, Нахаловка, Свистовка здесь рассматривать не будем. Нынешний поселок Артем также условно разделялся на две части — Власовка и Парамоново. Кроме того, с начала 20 века стало упоминаться и нынешнее название - Шахты.

О дальнейших исторических несостыковках, связанных с 1805 годом образования нашего города, читайте в следующих выпусках газеты.

Автор: Михаил Рудь, сопредседатель объединения краеведов г.Шахты «Корни твои» регионального отделения Союза краеведов России.